Liquirizia: Storia Medica, Proprietà, Benefici

E’ pettorale, raddolcisce l’acrezza del catarro, provoca lo sputo, umetta il petto… (sec. XVIII°) - Liquirizia

INTRODUZIONE all'uso delle piante officinali nell'antica Medicina Unitaria ed Umorale Ippocratica.

Dall'ultimo grande Medico Ippocratico il Lemery (1645-1715), agli albori della nuova Medicina chimica con MERAT e DE LENS nel loro DIZIONARIO UNIVERSALE DI MATERIA MEDICA e di TERAPEUTICA GENERALE del 1835, (nel 1850 Wirchow crea ed ufficializza la dottrina della Patologia Cellulare, nasce così la nuova Medicina, da Patologia Generale del Dr E. Veratti ed. Vallardi -Milano-1930) fino all'ultimo periodo il 900', come riscontrato in MEDICAMENTA (GUIDA TEORICA - PRATICA PER SANITARI -1931), e nell'ERBARIO FIGURATO del dr Giovanni Negri - 1943, viene qui trascritto l'utilizzo, in chiave clinica, delle proprietà medicamentose di questa pianta officinale riscontrate.

di Oliosi Amedeo - Fitopreparatore - Erborista, dell'Erboristeria Città Antica - Verona - ricercatore della Medicina Umorale Ippocratica

Liquirizia

Gli antichi chiamavano la Logorizia, Seythica radix, perchè gli Sciti furono i primi che conobbero le sue qualità, e la misero in uso soprattutto per togliere la fame.

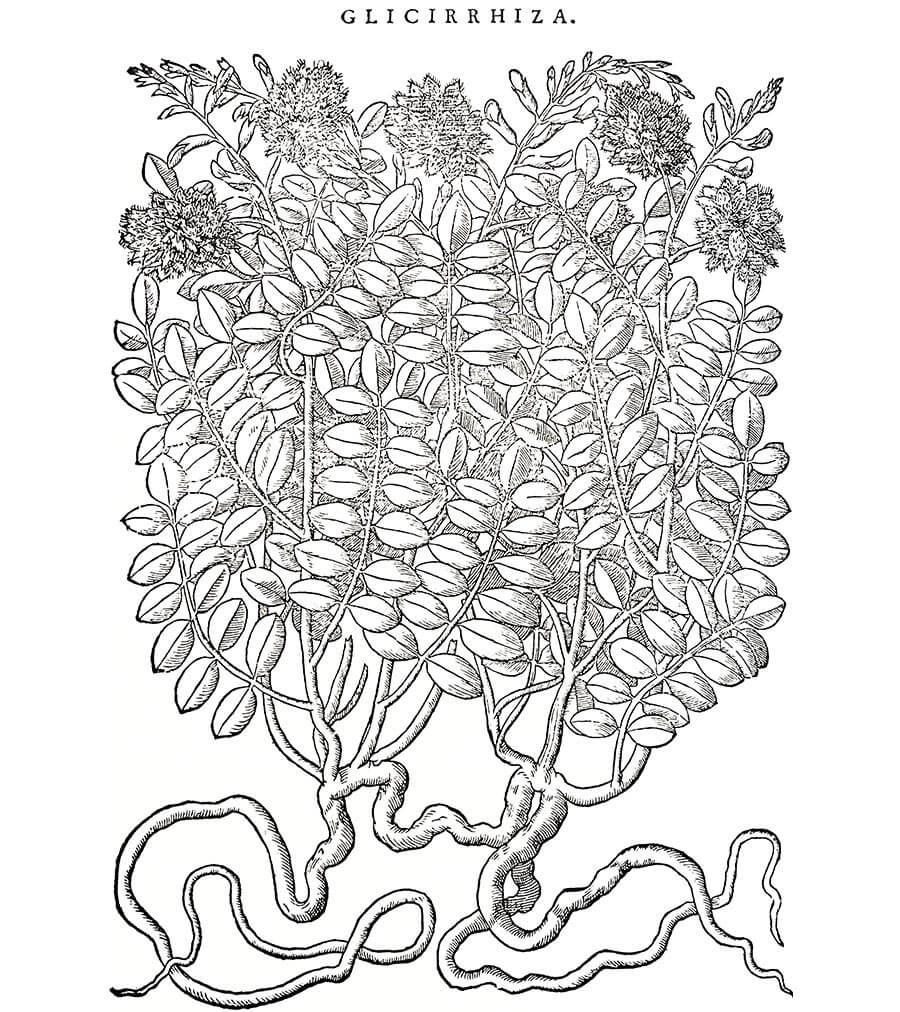

La Liquirizia viene estratta da una pianta della famiglia delle Fabacee che prende il nome di glycyrrhiza, nome di origine greca i cui termini significano rispettivamente dolce ("glucos”) e radice (“riza”).

La liquirizia è digestiva, diuretica, antinfiammatoria, espettorante e protettiva della mucosa gastrica. Indicata contro tosse, mal di gola, mal d'orecchio, catarro, cervicale e acidità gastrica esercita anche una blanda funzione lassativa.

da Nicolo’ Lemery

Dell’Accademia Reale delle Scienze - Dottore in Medicina e Chimica

DIZIONARIO ovvero TRATTATO UNIVERSALE DELLE DROGHE SEMPLICI

Stampato in Venezia - MDCCLXVI - da Giuseppe Bertella e Antonio Perlini

Sulla Liquirizia

Botanica e sue proprietà medicamentose

Nasce nei paesi caldi, nei boschi, nei luoghi sabbiosi; la Medicina si serve solamente della sua radice. Viene portata generalmente dalla Spagna, si deve scegliere fresca e di recente estrazione, mediamente grossa, ben turgida, rossiccia di fuori, di un bel giallo nella parte interna, di un gusto dolce e grato. La Liquirizia che proviene da Saragozza viene stimata la migliore e si preferisce alle altre di varia provenienza.

E’ pettorale (proprio per i problemi del petto), raddolcisce l’acrezza (Acre: di Pizzicore, di Bruciore, di un sapore pungente, bruciante, di calore non normale) del catarro, provoca lo sputo, umetta il petto e i polmoni; leva la sete, si usa in polvere, in infusione od in decozione.

da DIZIONARIO UNIVERSALE di MATERIA MEDICA e di TERAPUTICA GENERALE

contenente

L’indicazione, la descrizione e l’uso di tutti i Medicamenti conosciuti nelle diverse parti del Mondo

di F. V. MERAT

Dottore in Medicina della Facoltà di Parigi, capo della Clinica Interna della stessa Facoltà, Membro dell’Accademia Reale di Medicina, Cav. della Legion d’Onore

e di A. J. DE LENS

Già Ispettore Generale degli Studi, Membro Titolare dell’Accademia Reale di Medicina, Cav. dell’ordine Reale della Legion d’Onore

Stampato in Venezia da Girolamo Tasso - Editore - 1835

Sulla Liquirizia

Botanica e sue proprietà

Il nome deriva da “dolce radice”. E’ un arbusto indigeno del Mezzodì e dell’Est Europa; in Spagna, in Grecia. Queste radici sono quelle usate in medicina; sono lunghissime, cilindriche, grigiastre di fuori, gialle al di dentro, senza odore, di un sapore zuccherino, mucillagginoso e un poco acre, per cui si chiama legno dolce.

Si prepara in Spagna, specialmente in Catalogna, un estratto di Liquirizia, che è pari alla metà del peso della radice usata fresca; si vende in commercio con il nome di succo di Liquirizia, ed arriva sotto forma di cilindri neri, lucenti, lisci, zuccherini, avvolti nelle foglie del Lauro; contiene spesso molte impurità, dovuto alla negligenza nella sua preparazione, come del legno, del carbone, della sabbia, ec… Bisogna quindi aver cura di purificare questo estratto, discioglierlo nell’acqua, filtrarlo e concentrarlo ad un dolce calore.

L’analisi di questa radice, operata dal Robiquet, trovò della glicerizzina, un’altra sostanza chiamata agedoite, dell’amido, dell’albumina?, un olio resinoso, del fosfato di calce, dei malati di calce e di magnesio.

La Liquirizia, assai usata dagli antichi, è ancora oggi oggetto di un consumo considerevole; essa da serve da sola a formare la maggior parte delle tisane addolcenti (sono quei Medicamenti che sono propri a lenire le sofferenze, nella Diminuzione del Calore, della Rossezza, del Dolore e di altri Fenomeni causati dalle Infiammazioni), temperanti, pettorali (proprio per i problemi del petto), bechiche (Medicamento che combatte la Tosse), ecc... specialmente fra i poveri, usata al posto dello zucchero, massimo negli ospedali, e se ne fa uso nelle affezioni del petto, nelle febbri, nelle infiammazioni, nelle malattie urinarie. Plinio la raccomandava nelle idropisie (abnorme accumulo di liquido nell’interstizio dei tessuti); a Parigi se ne fa una bevanda popolare chiamata “cocco”, perché si dava dentro a tazze di cocco, e la si vende d’estate durante i calori estivi. Nel Bengala ed in Persia, si prepara una specie di liquore alcolico; serve anche ad edulcorare un grande numero di tisane composte. Coxe pretende che, aggiunta alle infusioni di Sena, impedisca le coliche che si osservano avvenire di frequente nell’uso di questa tisana. I Cosacchi bevono la tisana di Liquirizia per impedire il mal di mare, quando attraversano il mare di Azov.

Cullen osserva che bisogna sottoporre la Liquirizia soltanto ad una leggera bollitura per ottenerne la sola parte zuccherina, portata più a lungo si carica dei principi amari; bisogna anche raschiare la sua corteccia esterna per renderla meno acre; la radice fresca sembra meno dolce della secca, probabilmente perché allora il principio acre è più solubile.

L’estratto di Liquirizia purificato è addolcente (sostanza che ammorbidisce la parte con cui viene a contatto), pettorale (proprio per i problemi del petto), bechico (Medicamento che combatte la Tosse), umettante. Si usa nel reumatismo, nel catarro, nei calori di petto; si unisce alla gomma arabica per farne delle pastiglie pettorali, vi aggiungono anche degli aromati, come l’Anice, con cui si forma il succo di Liquirizia anisato, ecc.. e si scioglie anche nelle tisane per edulcorarle, ecc...

da MEDICAMENTA

GUIDA TEORICA - PRATICA per SANITARI

COOPERATIVA FARMACEUTICA - Milano - 1931

Sulla Liquirizia

Pianta erbacea perenne da noi spontanea nei luoghi argillosi della regione marittima e padana, però poco comune, coltivata nelle provincie meridionali

Parti impiegate

Stoloni; radici

Viene in commercio sciolta od in fascetti, formati da pezzi cilindrici, diritti, tenaci e flessibili, lunghi fino a mezzo metro e dello spessore di 5-10 mm

Principi attivi

Glicirrizzina 6-7%

Proprietà terapeutiche

Demulcente e bechico (Medicamento che combatte la Tosse), giova per calmare la tosse dovuta ad irritazione della laringi e delle prime vie aeree. Per lo più se ne impiega la polvere, come eccipiente di pillole ed il succo come edulcorante e corrigente di tisane.

Internamente

Infuso (15-50 gr: 1000 di col.; è disgustoso)

Estratto molle ed estratto fluido 10-25 gr

Succo depurato (secco) 10 – 30 gr

Polvere 5-20 gr.

Pastiglie ad libitum

da ERBARIO FIGURATO di Giovanni Negri

editore Ulrico Hoepli - Milano - 1943

Sulla Liquirizia

Botanica e sue proprietà Medicamentose

La Liquirizia cresce nei lidi in tutta Italia peninsulare ed insulare ed anche in qualche stazione argillosa asciutta del piano submontano nell’interno del Paese; coltivata in molti luoghi, specialmente nell’Italia meridionale, e, in parecchi punti, inselvatichita. Fiorisce in giugno e luglio. E’ specie di tutta la regione Mediterranea e che si spinge sino all’Asia centrale; nella regione Mediterranea vengono coltivati la cv. Violacea a fiori violetti e la cv. Pallida a fiori rosa o biancastri.

La droga (la F: U: indica la Glycyrrhizae estractum) viene in commercio in fastelli di frammenti di radice, lunghi 50 cm, con 1 – 3 cm di diametro, cilindrici, flessibili, esternamente grigio brunastri, rugosi, con solchi longitudinali evidenti, a frattura fibrosa, con odore terroso caratteristico e sapore zuccherino mucillagginoso, un acre. La polvere è grigio giallastra e contiene piccoli granuli d’amido ovoide e frammenti di fibre liberiane circondati di cellule a pareti ispessite e contenenti ciascuna un cristallo di ossalato di calcio. Viene sofisticata con radici di Berberis, le quali tuttavia danno una decozione di colore giallastro e non contengono fibre accompagnate dalle cellule cristalligene sopra accennate.

Contiene glicirrizina, vi si sciolgono etere diglicuronico dell’acido glicirrizico, salicilato di metile, sostanze tanniche, pectiche e resinose, zuccheri, ecc., e si prescrive per infuso (gr 10-5 per 200 d’acqua, evitare la decozione, la quale è acre ed amara, per le sostanze che vi si sciolgono alla temperatura di ebollizione) ed in polvere ( 0,1-1 gr parecchie volte al giorno) come buon espettorante. Se ne prepara del resto, su larga scala nell’Italia meridionale un estratto molto conosciuto ed impiegato come correttivo del sapore, come costituente pillolare, come ingrediente della polvere del Dower, ecc...

da Manuale di Fitoterapia

Dott. Inverni & Della Beffa S.p.A. - Milano - 1985

Liquirizia

Habitat:

Sicilia e Calabria, Spagna e Francia meridionale, Caucaso, Siria, Asia minore ecc..

Parti usate

si usa la Radice (Liquiritiae radix F. U. VI)

Componenti principali

Oltre i vari componenti come glicirrizina o acido glicirirrizico, liquiririna ecc.., è stata anche segnalata la presenza di un ormone estrogeno di natura steroide, diverso dall’estrone e dell’estradiolo, ed inoltre la presenza di un corrispondente composto antiormonico (Costello e Lynn, 1950).

Proprietà ed impiego terapeutico

Emolliente, blando espettorante, diuretico, utilissimo correttivo del sapore ed edulcorante. Il Revers (1946) ebbe occasione di notare come alcuni ammalati affetti da ulcera gastrica si curassero con successo a mezzo di un preparato costituito prevalentemente di estratto di Liquirizia. Egli volle controllare l’azione su malati in cui l’esistenza dell’ulcera era radiologicamente accertata e che sottopose ad un trattamento consistente nel somministrare tre volte al giorno, un’ora prima dei pasti, un cucchiaino da caffè di una pasta preparata con quattro parti di polvere di estratto di Liquirizia e di una parte di acqua. Nella maggior parte dei casi da noi trattati, i sintomi dolorosi scomparvero in pochi giorni e la radiografia permise di constatare la scomparsa completa o la diminuzione dell’ulcerazione. In quattro casi in cui il trattamento fu sospeso, i sintomi dolorosi ricomparvero rapidamente.

Costello e Lynn (1950) dimostrarono la presenza nella radice di Liquirizia di quantità apprezzabili di un ormone estrogeno. Gli AA. Riuscirono ad isolare questa sostanza e l’esame spettrofotometrico cui fu sottoposta, ne dimostrò la natura steroide. Tale sostanza sarebbe però diversa dall’estrone e dall’estradiolo, la cui presenza verrebbe esclusa dal metodo di estrazione usato dagli AA. Essi misero anche in evidenza un principio antiormonico, la cui attività inibirebbe, per certe dosi, quella di sostanza estrogena.

Estratti preparati

Estratto fluido (grammi 1= XXXIV gocce). Dosi: ad libitum.

Scopri i nostri prodotti che contengono la Liquirizia:

Acquista i prodotti

Tag di ricerca: Liquirizia - Glycyrrhiza glabra