Tiglio: Storia Medica, Proprietà, Benefici

I suoi Fiori odoriferi sono molto ricercati in medicina; alla più lieve indisposizione si ricorre alla loro infusione, tanto sono considerati come una panacea universale e popolare…. (sec. XIX°) - Tiglio

INTRODUZIONE all'uso delle piante officinali nell'antica Medicina Unitaria ed Umorale Ippocratica.

Dall'ultimo grande Medico Ippocratico il Lemery (1645-1715), agli albori della nuova Medicina chimica con MERAT e DE LENS nel loro DIZIONARIO UNIVERSALE DI MATERIA MEDICA e di TERAPEUTICA GENERALE del 1835, (nel 1850 Wirchow crea ed ufficializza la dottrina della Patologia Cellulare, nasce così la nuova Medicina, da Patologia Generale del Dr E. Veratti ed. Vallardi -Milano-1930) fino all'ultimo periodo il 900', come riscontrato in MEDICAMENTA (GUIDA TEORICA - PRATICA PER SANITARI -1931), e nell'ERBARIO FIGURATO del dr Giovanni Negri - 1943, viene qui trascritto l'utilizzo, in chiave clinica, delle proprietà medicamentose di questa pianta officinale riscontrate.

di Oliosi Amedeo - Fitopreparatore - Erborista, dell'Erboristeria Città Antica - Verona - ricercatore della Medicina Umorale Ippocratica

Tiglio

Tilia a penna, perchè quest’albero produce i suoi fiori sopra linguette, che assomigliano molto a penne; oppure Tilia da Telum, freccia, perché il legno di Tiglio serve per fare delle frecce.

OGGI: al Tiglio vengono attribuite molte proprietà, fra cui ricordiamo quelle astringenti, diaforetiche, sedative, emollienti e, soprattutto, antispasmodiche e antitussive. Le proprietà emollienti, antispasmodiche e antitussive, probabilmente, sono da imputarsi alle mucillagini e all'olio essenziale contenuti nella pianta.

da Nicolo’ Lemery

Dell’Accademia Reale delle Scienze - Dottore in Medicina e Chimica

DIZIONARIO ovvero TRATTATO UNIVERSALE DELLE DROGHE SEMPLICI

Stampato in Venezia - MDCCLXVI - da Giuseppe Bertella e Antonio Perlini

Sul Tiglio

Botanica e sue proprietà

I Tigli ricercano una terra grassa. Si coltivano nei giardini, nei Viali.

Le parti del Tiglio che si usano in Medicina:

I suoi fiori sono propri per l’epilessia, per l’apoplessia (Improvviso cedimento delle funzioni cerebrali con perdita della coscienza e della motilità volontaria; la persona cade a terra privo di sensi come colpito con violenza), per le vertigini

Le sue foglie e le gemme sono dissecanti, proprie per provocare l’orina e i mestrui alle donne, per le scottature.

Il seme è buono per fermare il sangue dal naso, messo in polvere nelle narici.

da DIZIONARIO UNIVERSALE di MATERIA MEDICA e di TERAPUTICA GENERALE

contenente

L’indicazione, la descrizione e l’uso di tutti i Medicamenti conosciuti nelle diverse parti del Mondo

di F. V. MERAT

Dottore in Medicina della Facoltà di Parigi, capo della Clinica Interna della stessa Facoltà, Membro dell’Accademia Reale di Medicina, Cav. della Legion d’Onore

e di A. J. DE LENS

Già Ispettore Generale degli Studi, Membro Titolare dell’Accademia Reale di Medicina, Cav. dell’ordine Reale della Legion d’Onore

Stampato in Venezia da Girolamo Tasso - Editore - 1835

Sul Tiglio

Botanica e sue proprietà

Tutte le parti di questo prezioso vegetale sono utili. Con la sua scorza si fanno corde, stuoie, tessuti; in Russia se ne fabbricano calzari; i Greci ne formavano certe bende per sacrificatori (Plinio). Questa corteccia è mucillagginosa e fu talvolta prescritta come emolliente, applicata sui tumori gottosi e sulle scottature. Il legno del Tiglio è leggero, dolce, giallognolo; si lavora come il cuoio; è ricercato dagli intagliatori, dai tornai, dagli ebanisti. Se ne fanno bacchette per i fuochi artificiali; gli antichi ne formavano scudi; serve pure per i pittori per fare i loro schizzi.

Le Foglie del Tiglio sono assai ricercate dagli animali; nel settentrione vengono conservate come foraggio invernale. Tuttavia il Linneo dice che danno cattivo sapore al latte, forse deriva dalla loro cattiva conservazione. Talvolta furono usate come cataplasmi da applicare sulla testa e in suffumigi come addolcenti (sostanza che ammorbidisce la parte con cui viene a contatto).

I Fiori odoriferi del Tiglio sono specialmente ricercati per l’uso frequente che se ne fa in medicina. E’ l’antispasmodico più universalmente usato da tutte le classi di ammalati; sono ricercati sia dalle dame vaporose che dall’oscuro artigiano, ed è per questo che se consumano quantità quanto mai elevate; alla più lieve indisposizione si ricorre alla loro infusione, tanto sono considerati come una panacea universale e popolare. A dire il vero, ben zuccherati e ben caldi, dopo circa 5 minuti di infusione, danno una gratissima bevanda, maggiormente preferibile, per nostra opinione, al thè, sia per il suo aroma dolce e gradevole, sia per il loro grato sapore, sia per le loro proprietà calmanti, temperanti, digestive; si aggiunga che non agita e né irrita e noi, nella maggior parte dei casi, lo diamo in sostituzione del Thè. Perciò si possono pure chiamare questi Fiori “thè d’Europa”. Ne facciamo prendere alla colazione, come alimento con il latte. I fiori devono essere privi del peduncolo e delle brattee, secchi e ben conservati. Si vantò l’infusione dei fiori contro l’asma, le convulsioni, l’epilessia, ma pensiamo che in quest’ultimo caso sia impossibile la loro efficacia. Tale infusione, che è dapprima chiara, poi diventa rossa se l’acqua versata è bollente e se vi dimora a lungo, per esempio per ventiquattr’ore e in questo caso la tisana diventa meno gradevole. Roux, farmacista a Nimes, ne separò questa parte colorante e in questi fiori vi trovò: della clorofilla; una materia bruna giallognola; una sostanza gommosa; un po’ di tannino; alcuni Sali a base di calce e di potassa; comunque la sua analisi chimica è assai incompleta. In questi fiori non si trovò dell’olio essenziale e tuttavia è probabile che forse con altre analisi vi si possano trovare; così quest’olio essenziale potrebbe servire, in sostituzione dei fiori, agli stessi usi; è probabile che possano trovare anche qualche principio calmante, poiché si osservò che la loro acqua stillata, se bevuta, produce una leggera ebbrezza e il sonno, secondo Pressat e che aggiunge anche di aver potuto osservare alcun dell’odore di balsamo del Perù. Si dice che basta rimanere per un po’ di tempo sotto l’ombra del Tiglio in fiore, per provare una leggera cefalgia. Nel frutto del Tiglio si trova una mandorla leggermente oleoginosa, si è creduta di azione astringente e propria per arrestare le emorragie nasali se presa in polvere come si prende il Tabacco.

La dose dei fiori del Tiglio, a cui si unisce talvolta un po’ di acqua dei fiori d’Arancio è di due pugilli (pizzico) per una tazza di acqua bollente; la sua acqua stillata è assai in uso, in pozione, nella quantità di circa 100 ml.

da MEDICAMENTA

GUIDA TEORICA - PRATICA per SANITARI

COOPERATIVA FARMACEUTICA - Milano - 1931

Sul Tiglio

Albero dei boschi montani, spesso coltivato

Parti impiegate

Infiorescenze

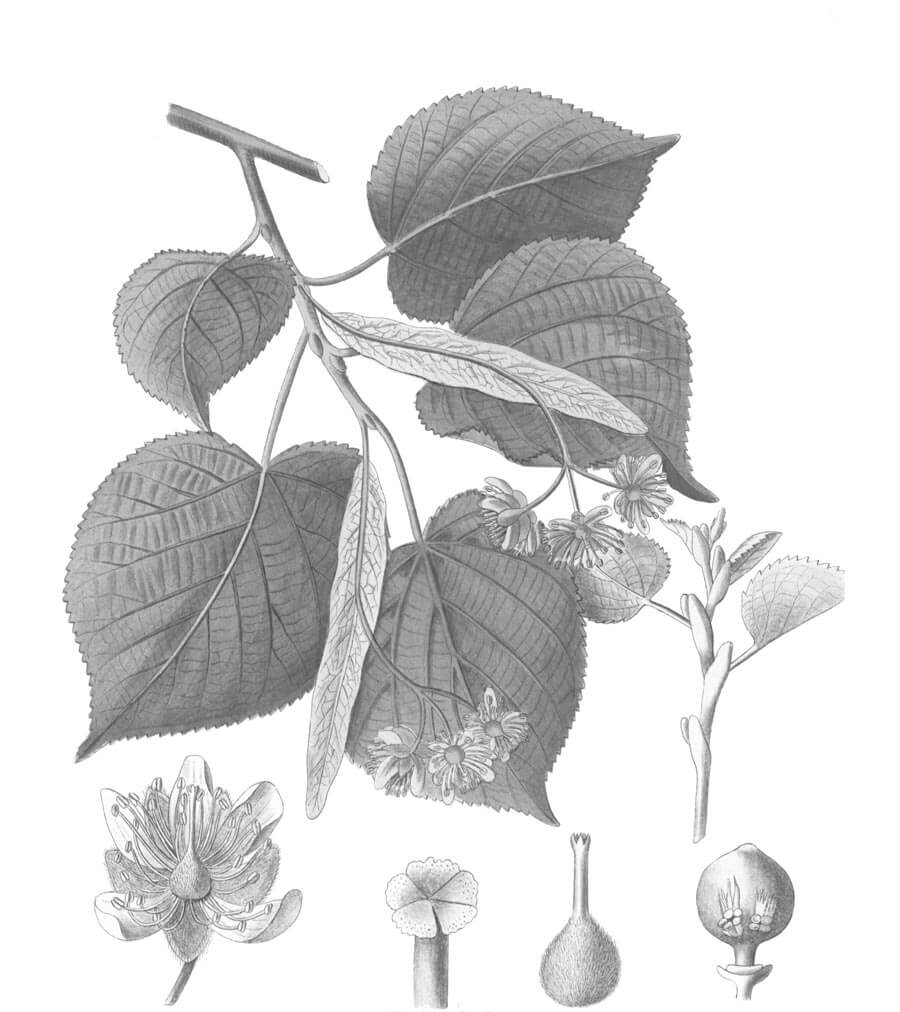

Fiori riuniti in corimbi ascellari, con peduncolo accompagnato da una brattea alata, lineare, oblunga, membranacea, retinervia, con margine intero e di color verde-gialliccio. Odore grato, sapore dolciastro, mucillaginoso. I fiori si raccolgono da maggio a giugno con le loro brattee, e, come la maggior parte dei vegetali, si facciano essiccare all’ombra, condizione prima perché conservino l’olio essenziale, quindi il profumo, e il loro color giallo-verdastro. Si conservino in luogo fresco ed oscuro; si rinnovino di frequente.

Principi attivi

Olio essenziale (0,04%), mucillagine. (l’olio contiene farnesolo)

Proprietà terapeutiche

Diaforetico e antispasmodico-sedativo di uso popolare. Si usa spesso nelle infreddature, nei crampi di stomaco, nell’eretismo nervoso, ecc., sotto forma di tisane o di acqua distillata.

Proprietà farmaceutiche e posologia

Internamente

Infuso 10:1000

Acqua distillata ad libitum (come veicolo di pozioni)

Esternamente

Bagni (gr 500 di fiori fatti infondere in 10 lt di acqua. Kg 1 in acqua q. b. per un bagno (Rostan)

da ERBARIO FIGURATO di Giovanni Negri

editore Ulrico Hoepli - Milano - 1943

Sul Tiglio

Botanica e sue proprietà Medicamentose

Albero elevato dalla larga chioma con corteccia grigia, screpolata da vecchia per numerose fenditure, con rami patenti, i giovani pubescenti e diversamente colorati e portanti gemme ovate ottuse vellutate. Fiori con odore grato, raccolti in cime ascellari di 4-5, portati da un peduncolo comune concrescente, sino a circa metà della sua lunghezza, con una brattea lanceolata, fogliacea, intera. Ricettacolo brevemente conico, calice di 5 sepali caduchi; corolla di 5 petali bianco giallastri.

Pianta propria dei boschi freschi dell’orizzonte submontano superiore e del piano montano di tutta Italia.

La droga è costituita di fiori (Tiliae flores F. U. VI:), dissecati con o senza brattee e che, a secco, hanno odore aromatico più pronunciato che a fresco e sapora mucillagginoso pure aromatico ed un po’ astringente. Contengono un glucoside particolare (tiliacina), che si scinde, idrolizzandosi, in glucosio e tilliaretina, non saponina, un olio etereo (0,04%), di composizione ancor poco precisata, ma nella quale entra un alcole sesquiterpenico (farnesolo), comune anche ai fiori di altre specie, sostanze tanniche e mucillaggine. L’infuso di Tiglio (1 cucchiaio per tazza di acqua calda, 1-2 tazze secondo l’opportunità) costituisce uno di più comuni ed utili rimedi famigliari, in quanto, all’effetto emolliente della mucillaggine, assai efficace nel trattamento delle affezioni catarrali delle vie respiratorie, vi si associa un’azione fortemente diaforetica e nello stesso tempo antispasmodica, dovuta alla tiliacina. Si tratta di un rimedio blando, che agisce beneficamente su tutti i disturbi dovuti a strapazzo nervoso, caratterizzati da cefalea, spossatezza generale, irrequietudine; inoltre, nei casi di crampi intestinali, in soggetti nervosi e di ritenzione dell’orina, dipendente da disturbi spastici delle vie renali. Infine anche indolenzimenti locali possono essere calmati; per via esterna, mediante bagni di decozione di fiori di Tiglio; e la scorza di Tilio, contusa con acqua di Piantaggine, può servire come linimento contro le scottature. Leclerc poi, fondandosi su di una lunga serie di osservazioni cliniche, accompagnate da esami ematologici, sostiene l’efficacia dei preparati di Tiglio contro l’arteriosclerosi, in quanto essi aumenterebbero la fluidità del sangue prevenendone la tendenza alla stasi; e prescrive l’uso giornaliero di 2-3 bicchierini di una pozione composta di estratto fluido di Tiglio gr 50, idrolato di Tiglio gr 450, sciroppo delle cinque radici (vedi Sedano) gr 500. La decozione dei giovani rami è inoltre considerata come diuretica.

da Manuale di Fitoterapia

Dott. Inverni & Della Beffa S.p.A. - Milano - 1985

Sul Tiglio

Habitat: Tiglio dell’Europa sud-orientale e dell’Asia Minore. Tiglio dell’Ungheria, Turchia, Grecia

Parti usate:

Fiori (Tiliae flores F. U. VI)

Componenti principali:

Olio essenziale contenente farnesolo (alcool sesquiterpenico alifatico); inoltre saponina, mucillagine, tannino e zucchero. Wieckowski (1926) ha segnalato la presenza di un eteroside che esercita azione diaforetica.

L’essenza di Melissa, secondo Lesieur, Cadéac e Meunier, ha un’azione eccitante prima ed ipnotica in secondo tempo. In terapia i preparati della droga vengono usati come stomachici, antispasmodici e come correttivi ed aromatizzanti sotto forma specialmente delle sue preparazioni galeniche ad alta gradazione alcolica e quindi ricche di contenuto essenziale (estratto fluido, tintura, alcoolato.

Proprietà ed impiego terapeutico

Diaforetico e diuretico usato specialmente nelle febbri reumatiche e nelle malattie da raffreddamento. Come sedativo e antispasmodico è impiegato nei crampi gastrici, nell’eretismo nervoso e in altri disturbi dovuti a leggera eccitazione nervosa.

Secondo Popesco (1942) l’iniezione endovenosa di estratti di fiori di Tiglio provoca, nel gatto e nel cane, vasodilatazione intensa, ipotensione, acceleramento del polso e diminuzione della tonicità cardiaca. L’azione ipotensiva nel cane sarebbe completamente inibita dall’atropina, mentre nel gatto atropinizzato la pressione può essere anche notevolmente aumentata. Il cuore del gatto si arresta immediatamente per iniezione di una quantità di estratto corrispondente a 5-6 gr. di fiori per kg di peso corporeo.

I fiori conterrebbero secondo l’A. sostanze dotate di intensa e duratura azione vasodilatatrice, sui vasi degli arti addominale della rana preparata secondo Trendelemburg. Sul cuore di una rana tali sostanze esercitano invece una azione inotropa negativa.

L’A. conclude che i fiori di Tiglio contengono sostanze che, mentre nel cane agiscono in senso simpaticomimetico, nel gatto agiscono in senso anfomimetico. L’ipotensione sarebbe dovuta alla vasodilatazione ed alla diminuzione della tonicità cardiaca.

Estratti preparati

Estratto fluido: (grammi 1= XXXVI gocce). Dosi: ad libitum

Scopri i nostri prodotti che contengono il Tiglio:

Acquista i prodotti

Tag di ricerca: Tiglio - Tilia tomentosa Moench